Der Weg nach Tauroggen.

Napoleon brachte Verfassung, Rechtsstaatlichkeit und die Gewerbefreiheit nach Deutschland. Das trug ihm die Sympathien vieler Menschen ein. Am 21. November 1806 erließ er in Berlin, das gegen Großbritannien gerichtete, Dekret über die Kontinentalsperre.

Die deutsche Industrie erlebte einen Aufschwung. Die Produktion der sächsischen Textilindustrie verdoppelte sich bis 1811, ähnlich entwickelten sich die westfälischen Hütten und Gruben. Der Seehandel dagegen brach ein [ 1].

Auch der Kaiser von Rußland vereinbart ein Bündnis mit den Franzosen und willigte, sehr zum Ärger des russischen Adels und der Armee, in die Teilnahme an der Kontinentalsperre ein. Allerdings erlaubte er Einfuhren englischer Waren unter neutraler Flagge. 1810 sorgte Napoleon dafür, daß die betreffenden neutralen Staaten ihre Häfen verloren und besetzte die Mündungsgebiete der Ems, der Weser, der Elbe und der Trave. Alexander erhöhte indes die Zölle auf Luxusartikel um 50%. Diese Luxusartikel stammten vor allem aus französischer Produktion [ 2].

Mit dem Herzogtum Warschau schuf Napoleon zudem einen Vasallenstaat, der nichts Gutes ahnen ließ [ 3] zumal der französische Kaiser die Wiederherstellung Polens in den Grenzen von 1772 nicht ausschloss, worauf hin Rußland seine Herrschaft über die ihm durch die Teilungen Polens zugefallenen Gebiete bedroht sah. Mit dem Jahre 1811 begannen sich Frankreich und Rußland für den folgenden Krieg zu rüsten.

Im Gegensatz zum russischen Kaiser erwies sich König Friedrich August I. von Sachsen, ihm wurde durch Napoleons Gnade die Würde eines erblichen Herzogs von Warschau zuteil, als verlässlicher Partner des französischen Kaisers.

Napoleon hob Soldaten aus, raubte den Frauen die Männer und den Kindern die Väter; damit nicht genug, er konfiszierte zum Unterhalt seiner riesigen Armee alles was er kriegen konnte. Die alte Verwaltung verschwand und die neue napoleonische gewann das Vertrauen der Menschen nicht. In Deutschland kam es zu Aufständen.

Auch im preußischen Offizierskorps breitete sich beim Gedanken an ein Zwangsbündnis mit Frankreich Übelkeit aus. Scharnhorst entschwand aus dem Rampenlicht nach Schlesien, wo er Festungen inspizierte aber nach Clausewitz den Fuß im Bügel behielt, d.h. jederzeit bereit ins Geschehen einzugreifen. Clausewitz, Boyen, Graf Chasot und viele andere gingen nach Rußland. Gneisenau, der in Rußland mangels Sprachkenntnisse auf keine seinen Fähigkeiten entsprechende Stellung rechnen konnte ging nach England [ 4].

Durch die Umstände dazu gezwungen mußte Preußen am 24. Febr. 1812 in Paris einen Tractat mit Napoleon abschließen, wonach es den Franzosen preuß. Truppen stellte, Spandau räumte, den Durchzug der Franzosen gestattete, sich alledings aber einen Teil von Schlesien und Potsdam als neutral vorbehielt. Für den Krieg gegen Rußland mußte Preußen ein Hilfskorps in der Stärke von ca. 20 000 Mann stellen. Friedrich Wilhelm III. schrieb dem russischen Kaiser Alexander am 31. März 1812 [ 5]:

»Wenn der Krieg ausbricht, werden wir nur das tun, was unbedingt notwendig ist. Wir werden uns immer daran erinnern, dass wir vereint sind, dass wir eines Tages wieder zu Verbündeten werden müssen, und dabei einem unaufhaltsamen Schicksal nachgeben...«

Auf Napoleons Wunsch wurde General Grawert mit dem Kommando betraut. Auf Scharnhorsts Rat hin ernannte der preuß. König Yorck zum zweiten Befehlshaber. Das preußische Hilfskorps war Bestandteil des X. französischen Corps unter dem Kommando von Marschall Macdonald. Yorck, der bis dahin Vollmachten genossen hatte, die es ihm erlaubten, selbst Entscheidungen zu fällen, die dem König vorbehalten waren, war nun genötigt, vor jedem rheinischen Oberst stramm stehen zu müssen [ 6].

Der russiche Kaiser Alexander bat am 8. April 1812 Freiherrn vom Stein nach Rußland zu kommen. Stein folgte der Einladung. Er beabsichtigte, die aus der französischen Armee dessertierenden deutschen Soldaten für den Kampf gegen Napoleon zu gewinnen. Zum Sekretär wählte sich der Freiherrn den Dichter der Befreiungskriege: Ernst Moritz Arndt [ 7] [ 8].

»In fünf Jahren werde ich die Welt beherrschen; es bleibt nur noch Rußland übrig, aber ich werde es zertreten«, protzte Napoleon 1811...

und versprach dem König von Preußen das Baltikum, dem Kaiser von Österreich die Ukraine, dem türkischen Sultan die Krim und dem Schah von Persien den Transkaukasus. Am 12. Juni 1812 überschritt Napoleons Grande Armée (ca. 640 000 Mann) die russische Grenze. Unter ihnen nicht weniger als 150 000 Deutsche.

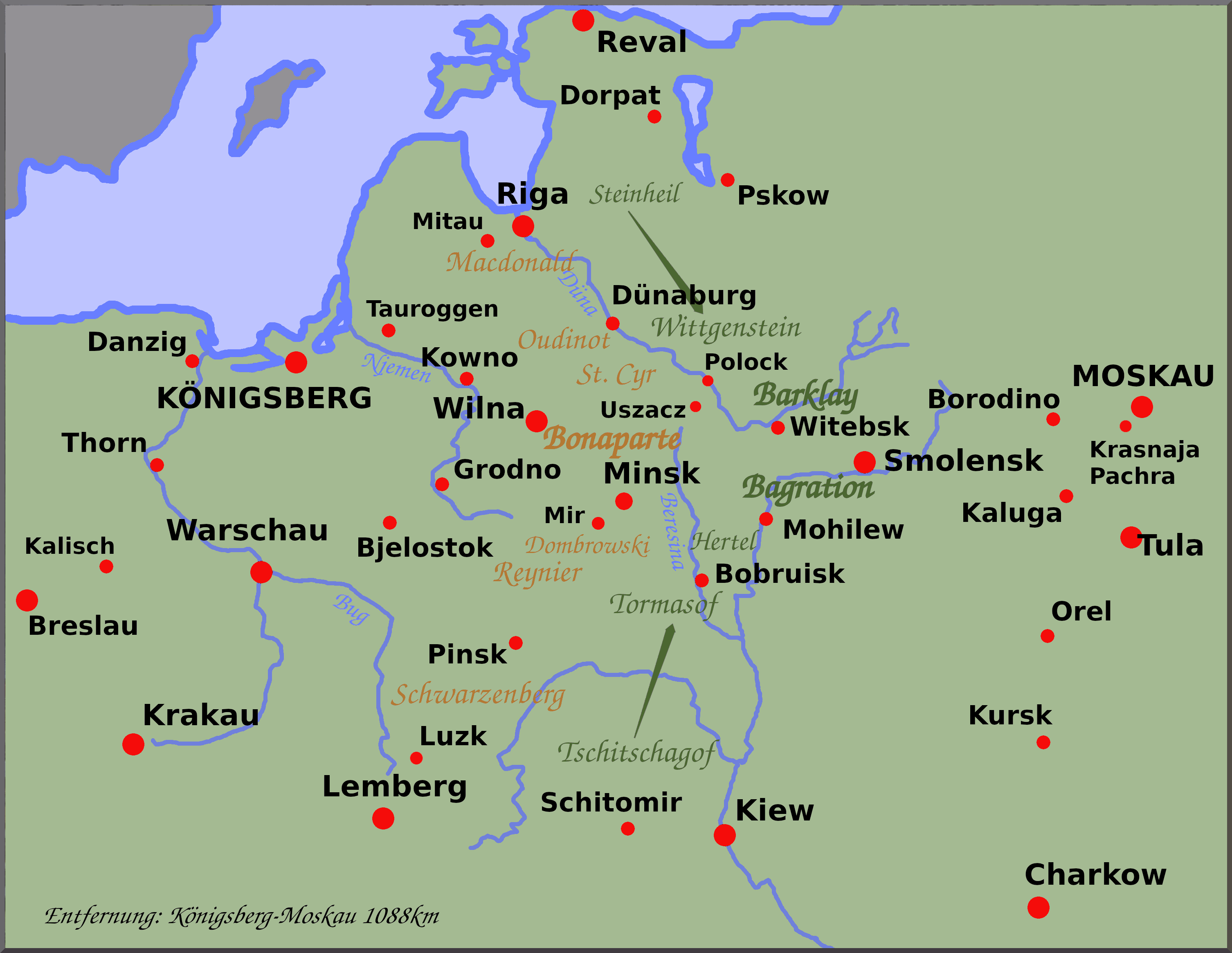

Positionen der russischen und französischen Armeen Sommer 1812

Bonaparte hatte den Zeitpunkt für seinen Überfall auf Rußland gut gewählt. Rußland befand sich im Krieg mit den Türken und Kaiser Alexander, in militärischen Dingen noch nicht bewandert, verließ sich auf den General Phull. Phull war 1806 Generalstabsoffizier des preußischen Königs gewesen und wechselte nach der Schlacht von Auerstädt in russische Dienste [ 9].

Der von ihm ausgearbeitete Kriegsplan basierte auf einem Lager an der Düna (bei Dryssa), durch das, so hoffte er, die zahlenmäßige Unterlegenheit des russischen Heeres, strategisch auszugleichen wäre. Nun scheiterte der Plan an der Realität. Phulls außerordentlicher militärischer Verdienst bleibt es, selbst den Kaiser um die Entbindung vom Kommando gebeten, wie den fühigen aber unbeliebten General Barklay zum Nachfolger vorgeschlagen zu haben [10].

Ein neuer Kriegsplan war schnell gefunden. Langsamer Rückzug und Aufbau einer Verteidigungslinie bei Smolensk. Dies ging nicht ohne Scharmützel und kleiner Gefechte vonstatten. Jéromes Aufgabe war es, gegen Bagration vorzugehen. Nachdem Hetman Platow Jéromes Avantgarde bei Mir aus einem Versteck heraus heftige Verluste beigebracht hatte, verließ König Lustig der Mut (um den 10. Juli). Bagration vermochte unbedrängt seiner Armee eine Verschnaufpause von drei Tagen zu verschaffen. Napoleon tobte, unterstellte den König von Westfalen General Davoust. Jérome schmollte und fuhr nach Hause.

Tormasof, bei Kriegsbeginn in Luzk, hatte den Auftrag im Rücken Reyniers vorzugehen. Eines der zwei in einiger Entfernung von der Hauptarmee marschierenden Seitendetachements Tormasofs war Ursache dafür, daß sich Reynier über die Stärke und Position Tormasofs täuschte wodurch dieser die Möglichkeit gewann und nutzte, am 17. Juli mit seiner Hauptmacht die Brigade Klengel anzugreifen und zu schlagen. Reynier verlor 6 000 Mann [11].

Die Grande Armée sollte keine Gelegenheit finden, sich auf russische Kosten zu mästen. Also zerstörte die russische Armee die eigenen Munitions- und Lebensmittellager bevor diese in die Hände der Franzosen fallen konnten. Ganze Dörfer gingen in Flammen auf und die Menschen flohen in die Wälder.

Der weite Rückzug ins Landesinnere verschaffte die Zeit, die notwendig war, die, nach dem mit der Türkei vereinbarten Frieden, freiwerdenden Truppen (150 000 Mann) gegen Napoleon einsetzen zu können.

Die Befehlshaber der beiden russischen Hauptarmeen, Barklay und Bagration nutzten die Zeit ihre Streitmacht bei Smolensk zu vereinen (zusammen 120 000 Mann). Der gut ausgebaute Hauptverbindungsweg nach Moskau erlaubte es zudem, Reserven schnell heranzuführen.

Napoleons Versuch dies Heer bei Smolensk zu schlagen, schlug fehl. Doch das Zusammenspiel von Bagration und Barklay war verbesserungswürdig. Es bedurfte einer allseits anerkannten, militärischen Autorität; und das war Kutusow. In der Schlacht bei Borodino am 26. Aug. (bzw. 7. Sept.) 1812 trat der Korse mit 135 000 Mann gegen General Kutusows 132 000 Mann an. Die Franzosen verloren 58 000 die Russen 45 000 Mann. Noch war nichts entschieden.

Am 14. September zog Napoleon in Moskau ein.

Der französische Kaiser bezog sein Quartier im Kreml und die Moskowiter flohen aus der Stadt. Die Grande Armée war verunsichert und vertrieb sich die Zeit mit Plünderungen. Zeitnah brachen überall in der Stadt Brände aus. Napoleon ließ ca. 400 Brandstifter erschießen und sah im Gouverneur von Moskau, Graf Fjodor Rostoptschin, den Urheber des Infernos, das erst mit dem einsetzenden Winterwetter endete.

Ursprünglich hatte Napoleon geplant, den Winter in Moskau zu verbringen und im Frühjahr in die russische Hauptstadt St. Petersburg zu reisen. Daraus wurde nichts. Schuld waren die Kosaken, die die Grande Armée in Atem hielt und Moskau vom Nachschub abschnitten. Die anhaltenden Kämpfe reduzierte Napoleons Streitmacht und der Mangel an Resourcen wurde drückend [n1].

Um Friedensverhandlungen mußte sich der französische Kaiser selbst bemühen. Am 4. Oktober ließ Napoleon durch Lauriston dem russischen Kaiser und dessen General Kutusow ein Schreiben zukommen und erhielt keine Antwort. 10 Tage später sandte Napoleon Lauriston erneut zu Kutusow. Es begannen oberflächliche Gespräche die Kutusof nicht davon abhielten, am 18. Okt. Murats Avantgardwe bei Tarutino (Tortuno) angreifen zu lassen. Am 18./19. Okt. trat Napoleon den Rückzug an [n2].

Die abziehenden Franzosen waren ständigen Scharmützeln ausgesetzt. Oberstleutnant Denis Dawydow Husar und Dichter zeichnete sich besonders bei den Aufstellung von Freiwilligenverbänden aus, die im Partisanenkrieg den französischen Truppen unablässig zusetzten. Bei Krasnoje wurde das Korps Ney zerschlagen, das Korps von Davout ereilte sein Schicksal bei Wjasma. Der Rest der Grand Armee wurde beim Übergang über die Beresina vernichtet [12]. Es blieben ca. 60 000 Mann, überwiegend französischer Herkunft, übrig.

Die Überquerung der Bersina.

Kutusow beabsichtigte Napoleon den Weg über die Beresina zu verstellen. Tschitschagow sollte mit seiner 60 000 Mann zählenden Armee die Magazine in Minsk nehmen. Mit einem Teil seiner Armee zog er nach Borisow die einzige Brücke über die Beresina zu verstellen. Das Gefecht um die von einer polnischen Division der Franzosen gesicherte Brücke war verlustreicher als erwartet. Dennoch gelang es den Russen die Brücke in Brand zu setzen.

Napoleon inszenierte im Süden von Borisow ein Ablenkungsmanöver – dem Tschitschagow auf den Leim ging – und vermochte derweil 12 km flußabwärts zwei Behelfsbrücken errichten zu lassen. Das Material hierzu gewann man, indem man die Holzhäuser der Anwohner in Stücke schlug.

Die von Kutusow ebenfalls vorausgeschickte Armee (50 000 Mann) unter dem Befehl Wittgensteins hielt das von Schwarzenberg befehligte österreichische Korps der Franzosen in Schach, was angesichts des mangelnden Kampfgeistes unblutig vonstatten ging.

Am 26. November war die erste, kurz darauf die zweite Behelfsbrücke fertig. Der Übergang über die Beresina begann. Am 28. November begannen die Armeen von Tschitschagow und Wittgenstein ihren Angriff gegen die zur Sicherung des Übergangs bereitgestellte französischen Nachhut. Wieder verloren 10 000 bis 15 000 Soldaten in französischen Diensten ihr Leben. Die Verluste der angreifenden Russen waren ähnlich hoch.

Doch das Gros der napoleonischen Garde war gerettet. Die Franzosen setzten nach Überquerung die Behelfsbrücken in Brand und die versprengten Teile der Grande Armée hatten ein Motiv mehr, sich in russische Dienste zu begeben [13].

Preußens Plan B.

Nach Napoleons Niederlage in Rußland war Österreich, in Person Metternichs, daran interessiert, in der Rolle eines Schlichters, seine Vorteile zu suchen. Preußen sicherte sich gegen Rußland ab. König Friedrich Wilhelm III. ließ Hardenberg mit Frankreich verhandeln: »Nimmt Napoleon gemäßigte Bedingungen an und kommt der allgemeine Friede bis April zustande, so ist der größte aller Zwecke erreicht [14].« So dachte der König am 28. Dezember 1812.

Natürlich konnten Friedrich Wilhelm III. und Scharnhorst Napoleons Scheitern in Rußland nicht vorhersehen, daß und wie der König auch für diesen Fall Vorsorge trug, ist ein Beleg für seine Einzigartigkeit. Friedrich Wilhelm III. griff einen Vorschlag seines Flügeladjudanten Major v. Wrangels auf. für den Fall, daß Rußland Napoleons Heer über die Grenze zurückdrängte, habe sich das Yorcksche Korps, um ein unnötiges Blutvergießen zu vermeiden, auf Graudenz zurückzuziehen und weitere Befehle abzuwarten [15]. Für den Fall, daß Napoleon gesiegt haben würde, hätte Yorck die nötige Erfahrung gehabt, das Preußen zugesicherte Livland zu sichern, ohne es zu sehr zu exponieren. Es galt in jedem Fall, das Hilfskorps zu erhalten.

Es wurde nicht Graudenz sondern Tauroggen. Den Weg zum Abschluß der Konvention von Tauroggen zu ebnen, war dem Schicksal keine Peinlichkeit zu groß. Alles begann mit einer Siegesmeldung, die den Pyromanen und Militär-Generalgouverneur von Riga General von Essen dazu verleitete am 11. Sept. Yorck aufzusuchen. Essen dachte Rußland habe die Schlacht um Moshaisk gewonnen und die französischen Marschälle Ney und Murat wären gefangen genommen, Davoust sei sogar gefallen. In seiner Großmut gedachte er Yorck nun ein Angebot zu machen, daß dieser angesichts der verlorenen französischen Sache nicht abzulehnen vermöchte.

General von Seydlitz begleitete nun Essen auf dem Weg zu Yorck. Man unterhielt sich und der Großmut des Militär- und Generalgouverneurs General von Essen verlor sich, als Seydlitz klarstellte, Napoleon habe die Schlacht bei Moshaisk gewonnen und Moskau in Brand gesteckt. Essen, kleinlaut geworden, machte gegenüber Yorck statt eines Angebotes einen verdatterten Eindruck, den spätere Geschichtsschreiber dem einschüchternden Charakter der starken Persönlichkeit Yorcks zuschrieben.

Kaiser Alexander I. war zu Ohren gekommen, daß Essen ohne Not Rigas Vorstädte am 11 Juli 1812 hattte abfakeln lassen und ab dem 24 Nov. hieß der neue russische Gouverneur Marchese Philippo Paulucci. Von Essen gab sich 8 Monate später im kurländischen Baldohn die Kugel [16].

Der russische Zar suchte, nachdem Napoleon den Rückzug angetreten hatte, durch seinen neuen Gouverneur Yorck auf seine Seite zu ziehen. Ein Unterfangen, das in anderen Zusammenhängen bei dem französischen Marschall Bernadotte fruchten konnte, bei dem Fleisch gewordenem Inbegriff des Preußentums, Yorck jedoch nicht.

Als man durchsickern ließ, daß der russische Zar gedachte, seinen Feldzug nach Preußen hineinzutragen, mußte eine Entscheidung gefällt werden. Am 5. Dez. sandte Yorck Major von Seydlitz zum König. Friedrich Wilhelm III. ließ Seydlitz ohne Antwort.

Vom Rückzugs der Grande Armee war auch das Macdonaldsche X. Corps, dem das preuß. Hilfskorps unterstellt war, betroffen. Aufgeteilt in eine Vielzahl von Kolonnen marschierte es Richtung Tilsit [17].

Bevor das X. Corps Tilsit erreichen konnte, war die Stadt schon von der russischen Armee besetzt worden. Zwischen den Kolonnen der sich nach Westen hin zurückziehenden Truppen der französischen Armee, schlüpfte ein russischer General namens Hans Karl von Diebitsch hindurch und stieß in wundersamer Weise auf das von Yorck geführte preußische Hilskorps.

Yorck, wie auch der russische Kaiser hatten einigen Anlaß Paulucci nur in sehr eingeschränktem Maße zu vertrauen. Dies Mißtrauen war einer der wesentlichsten Gründe, die eine schnelle Einigung zwischen Yorck und dem russischen Kaiser verhinderten.

Vom König mit bedacht im Ungewissen gehalten, entsandte Yorck am 27. Dez. den Grafen Henckel von Donnersmarck nach Berlin und blieb auch dieses mal ohne Antwort. Diebitsch andererseits erhielt in Person von Clausewitz einen Verhandlungspartner, dem selbst Yorck vertrauen konnte.

Clausewitz hielt Yorck die ihm verbleibenden Alternativen vor Augen: entweder gegen die Russen beide Divisionen zu verlieren oder mit den Russen eine Vereinbarung zu treffen. Am 30. Dezember 1812 wird die „Konvention von Tauroggen“ geschlossen.

In dieser Vereinbarung verpflichtete sich Yorck dazu, seine beiden Divisionen aus dem Krieg herauszunehmen und sie zur Disposition des Königs zu stellen, sie aber keinesfalls vor März 1813 gegen Rußland einzusetzen [18] [19].

Yorck ging nach Königsberg und traf dort am 8. Januar ein. Der König hatte ihn seines Kommandos enthoben und Kleist zum Kommandeur des, wie dem Franzosen St. Marsan am 4. Januar noch einmal versichert wurde, unter dem Oberkommando Napoleons verbleibenden, Yorck'schen Korps bestellt [20]. De facto blieb das Korps, gleich ob unter Yorck oder Kleist, neutral. Am 22. Januar trifft Freiherr vom Stein mit russischen Vollmachten in Königsberg ein. Er hat seine Mühe den Generalgouverneur von Ostpreußen (Yorck) von seinen Vorhaben zu überzeugen: Stein schließt die Stände Ostpreußens und Litauens zu einem Landtag zusammen, führt den Rubel ein und bezahlt damit die neu ausgehobene Armee, Landwehr und Freiwilligen. Yorck verschmerzte die gekränkte Eitelkeit und hielt am 5. Februar bei der Eröffnung der ostpreußischen Ständeversammlung eine Rede.

Steins Auftrag war nach vier Wochen erledigt und weiter ging es nach Plozk, ins russische Hauptquartier [21] [22].

Ende Januar 1813 überschritt die russische Armee die Weichsel. Der preußische König entzog sich den Franzosen und ging ins unbesetzte Schlesien, nach Breslau. Yorck war noch nicht rehabilitiert und sein Kopf wackelte – theoretisch [A].

Vom König beauftragt ein Bündnis mit Rußland vorzubereiten traf Oberst Knesebeck am 16. Febr. im russischen Hauptquartier in Klodawa ein. Knesebeck spreizte sich und die Verhandlungen zogen sich in die Länge. derweil marschierten gleichsam von Geisterhand in Bewegung gesetzt, das russische Korps Wittgensteins, die preußischen Korps von Bülow und das Yorcks unter dem Befehl Kleists an die Oder. Yorck selbst unterrichtete den in russischen Diensten stehenden Freiherrn vom Stein, keinen Schritt mehr ohne königlichen Befehl unternehmen zu wollen. Kaiser Alexander fühlte sich von Knesebeck hingehalten und entsandte am 25. Febr. 1813 v. Stein und v. Anstetten zum König. Stein führte eine klare Sprache und Friedrich Wilhelm III. befahl, auf die ihm so übermittelte Bitte des russischen Kaisers hin, General v. Scharnhorst nach Kalisch, dem Aufenthaltsort Alexanders.

Drei Tage später war der Vertrag von Kalisch beschlossen. Der Kaiser von Rußland sicherte sich Preußens Unterstützung, indem er sich verpflichtete, für ein Preußen in den Grenzen von 1806 einzutreten [23].

General v. Yorck ließ der König ein Schreiben zukommen, in dem er ihn bat, die nächsten Tage seiner Gesundheit zu widmen, da er im Fall eines Krieges auf seine Dienste rechne. Kaiser Alexander ließ durch Wittgenstein v. Yorck mitteilen, daß dieser auf seine Fürsprache bei König Friedrich Wilhelm III. rechnen könne [24].

Als Yorck in Tauroggen seine Entscheidung fällen mußte, war es dem König nicht möglich, ihm einen Befehl zu erteilen, ohne daß dies den Franzosen verborgen geblieben wäre. Formell „desertierte“ Yorck, was zu beurteilen nicht Sache des Königs war. Man erinnere sich der der Untersuchung der Kriegsereignisse von 1806. Eine zunächst angedachte Verhandlung vor einem Kriegsgericht wurde verworfen, stattdessen wurde eine Untersuchungskommission eingesetzt. Mit Kabinettsorder vom 12 März unterrichtete der König General v. Yorck [25]:

»Da Sie wegen der mit dem Russisch-Kaiserlichen General von Diebitsch abgeschlossenen Konvention durch eine Kommission, bestehend aus dem Generalleutnant v. Diericke und den Generalmajors v. Sanitz und v. Schuler, für vorwurfsfrei erkannt worden sind, so habe Ich darüber den anliegenden Parolebefehl hier erlassen und trage Ihnen auf, denselben auch allen unter Ihrem Befehl stehenden Truppen bekannt machen zu lassen.«

Am 20. März schreibt die Schlesische Privilegierte Zeitung [26]:

„Seine Majestät der König haben mit Seiner Majestät dem Kaiser aller Reußen ein Off- und Defensivbündnis abgeschlossen.“